※この記事では、むずかしい専門書に出てくる内容を、ブログらしく読みやすい形に書き直しています。林業の歴史に詳しくない方も、ぜひ気軽に読んでみてください。

-

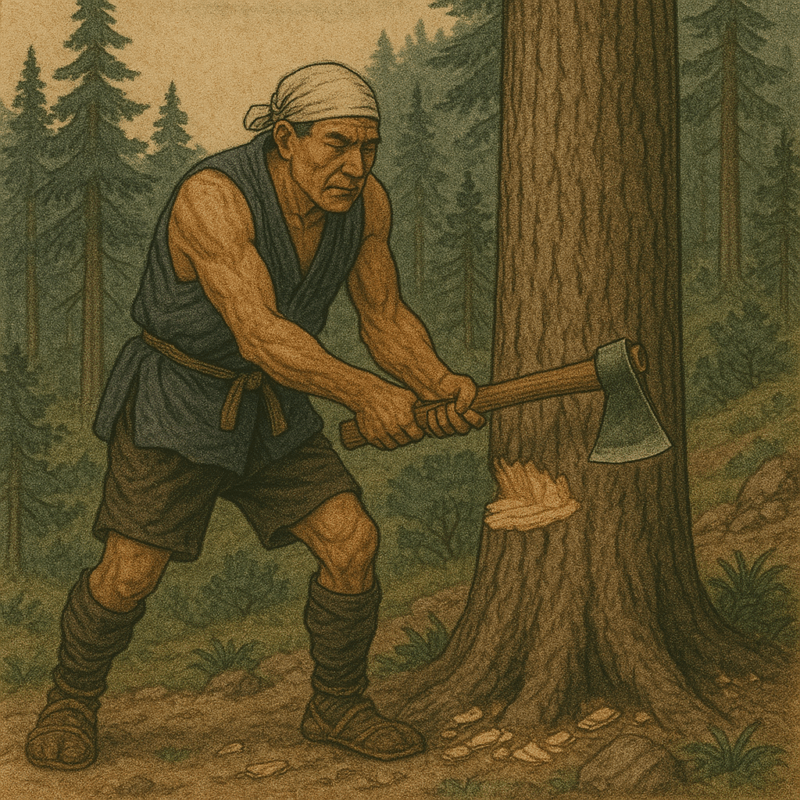

「杣」の仕事

「杣」は山で木を切ったり、丸太にしたりする専門の職人さんです。 ただ、江戸時代の中ごろになると、この杣の中から「造材(丸太に整える)」だけを専門にする「小杣(こそま)」という役割も生まれてきます。 一方で、木を運ぶ専門の人たちが「日用」です。 もともとは杣が切った木をそのまま自分で運んでいましたが、だんだん木の量が増えてきたこともあって、運搬だけを担当する「日用」という仕事が独立したんですね。

-

「日用」の仕事

切り終わった材木を谷まで下ろす「谷出し(たにだし)」/小さな川を流して本流へ送る「小谷狩(こだにがり)」/木曽川本流をずっと下っていく「大川狩(おおかわがり)」 というふうに、だんだんスケールの大きな作業をしていくかたちになっていました。

もともと「杣」が運搬まで兼ねていましたが、材木の量が増えたため「日用」が分かれて専門化しました。

チームで働く仕組みもありました

こうした作業は、どれも一人ではできません。 杣も日用も、それぞれ「組頭(くみがしら)」というリーダーにまとめられて、チームで動いていたんです。 実際に現場で働いていた人たちは、今の長野県側の**王滝村(おうたきむら)を中心にした山の村の人たちが多かったそうです。 なかでも裏木曽の三カ村、とくに付知村(つけちむら)**の杣衆はとても活動的で、腕のいい職人がたくさんいたと言われています。

どんな時期に働いていたの?

木曽の山での林業が一番さかんだった初期のころは、実は季節なんて関係なし。 切るのも運ぶのも一年じゅう通してやっていたんです。 でも、江戸時代の「寛文年間(かんぶんねんかん)」あたりから、林業にもきちんとしたルールや秩序ができてきて、「切る人」と「運ぶ人」の仕事のタイミングもわかれていきます。 たとえば、杣は5月初旬ごろ(「八十八夜」のころ)に山に入って、山小屋を建てたり準備をしたあとに、木を切る仕事を始めます。 その伐採や丸太づくりは9月の秋分ごろまでに終わらせるのが普通でした。 そのあとにバトンタッチするのが日用たち。 彼らは冬の間に一気に木を川へと流していくんです。

なぜ冬に木を運ぶようになったの?

実は、最初のころは夏でも木を川に流していたんです。 これを「夏川狩(なつかわがり)」って言います。 でも、夏の川は水かさが多くて、流れている途中で木材が流されてしまう事故も少なくありませんでした。 そこで17世紀の後半くらいから、「川の水が安定している冬だけにしよう」という流れになっていったんですね。 それに合わせて、木を切る作業は夏から秋にかけて行い、運ぶのは冬に――という形が定着していきました。

まとめ

木曽の山の林業では、「杣(そま)」という木を切る職人と、「日用(ひよう)」という木を運ぶプロが、それぞれの仕事をしっかり分担して動いていました。 しかも、どちらもチームで協力し合い、季節を読みながら自然と共に働いていたんです。 こうした知恵や工夫が、江戸の町や名古屋の建築を支えていたのかもしれません。 現代の林業とはまた違った、昔の人たちの働き方――なんだか、知れば知るほどおもしろいですよね。

このページは、以下の資料を参考に制作しています。 木曽式伐木運材図会 監修・解説 所 三男 財団法人 林野弘済会長野支部 詳細はこちらから